|

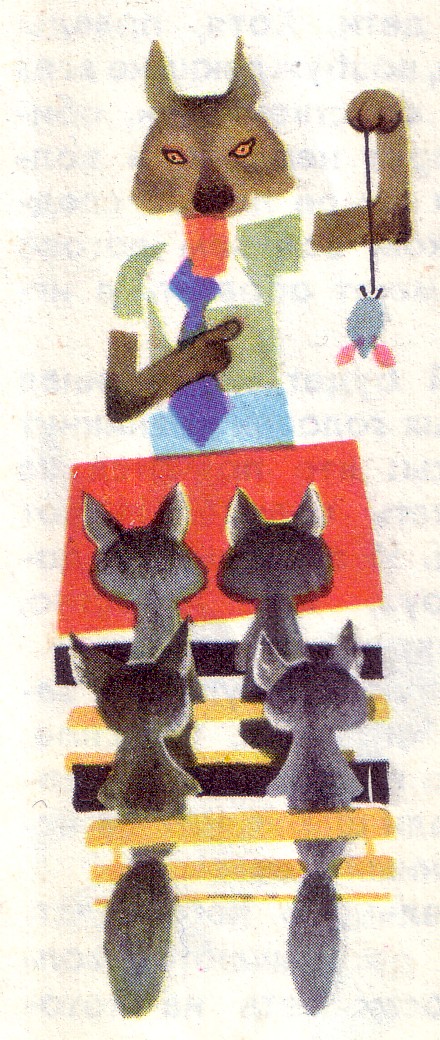

Дневник Бабы-Яги

|

БИТЬ БАКЛУШИ

Бездельничать, лодырничать.

С давних пор кустари делали ложки, чашки и другую посуду из дерева. Чтобы вырезать ложку, надо было отколоть от бревна чурку – баклушу. Заготовлять баклуши поручалось подмастерьям: это было легкое, пустячное дело, не требующее особого умения. Готовить такие чурки и называлось «баклуши бить».

Отсюда, из насмешки мастеров над подсобными рабочими – «баклушечниками», и пошла наша поговорка.

СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ

Пятница на Руси была базарным днем. Нередко практиковался такой способ "кредита": в пятницу, получая товар, обещали в следующий базарный день отдать полагающиеся за него деньги. С тех пор для обозначения людей, не исполняющих обещания, говорят: «У него семь пятниц на неделе».

Я встречал другое толкование. На Руси в пятницу не начинали никаких дел - они потом будут пятиться. Первоначально выражение обозначало человека, который ничего не делает. Лишь со временем в более поздние времена выражение было перенесено на людей постоянно меняющих свое мнение о чем-либо, непостоянных.

АРХАРОВЦЫ

1) прозвище русских полицейских; по имени Н. П. Архарова, московского оберполицмейстера кон. 18 в...2) В переносном смысле - отчаянные, бродяги.

АМПЕРСАНД: "&" является графическим сокращением латинского союза et (и). Авторство амперсанда приписывают Марку Туллию Тирону, преданному рабу и секретарю Цицерона, который изобрел свою систему сокращений для ускорения письма, называемую «тироновскими знаками» или «тироновыми нотами», которыми пользовались до XI века (так что заодно Тирона считают еще и основоположником римской стенографии).

Амперсанд со второй половины VIII века активно используется переписчиками, а с середины XV века — типографами.

Амперсанд стал настолько привычной частью письма в Европе, что встал на последнее место в английском алфавите во всех букварях уже к началу XIX века (а начал пропадать оттуда только лет через сто). Достаточно долго даже сокращенную форму et cetera (лат. и так далее) писали и печатали как &c. вместо привычного сегодня etc.

Происхождение названия.При произношении алфавита перед буквами, которые кроме звуков являлись еще и словами, произносили per se (лат. само по себе). Говорили, например: and, per se I, чтобы не путать букву с местоимением „я“.

Последним шел &, про который говорили: and, per se and (и, сама по себе „и“). Подобная конструкция просто обязана была стать более адаптированной к частому и быстрому произношению, и уже в 1837 году в словарях было зафиксировано слово ampersand. То есть, если бы вдруг такой знак родился в русском языке, то он наверное назывался бы исамапасеи.

БОЛЬШАЯ ШИШКА

Самого опытного и сильного бурлака, идущего в лямке первым, называли шишкой. Это перешло в выражение «большая шишка» для обозначения важного человека.

НЕ МЫТЬЕМ ТАК КАТАНЬЕМ

Означает эта поговорка буквально "добиться желаемого результата не одним, так другим способом". Откуда пошло это выражение? Чего можно добиться либо мытьем, либо катаньем? (причем, в произносится кАтаньем, с ударением на первый слог). Можно предположить две версии происхождения выражения. Видел ли кто-нибудь, как делаются валенки? Оказывается, шерстобиты при выделке валеной обуви шерсть и мнут, и парят, и валяют и катают. Есть даже сорт валенок, получивший название "катанки". Поговорка вполне могла родиться в среде специалистов этого дела. Есть и другое объяснение. Профессиональные прачки, в начале прошлого века пользовались при стирке белья кроме корыта и мыла еще парой уже почти забытых приспособлений. Это были «скалка», или «каток», - круглая деревяшка, наподобие той, какой раскатывают тесто, и «рубель» - изогнутая рифленая доска с ручкой, при помощи которой скалке можно придавать вращательное движение, «катать» ее вместе с накручивающимся на нее полотенцем, простыней или скатертью. Выстиранное белье зачастую уже не гладилось а выкатывалось скалкой до полной гладкости. Прачки-искусницы знали, что хорошо прокатанное белье имеет отличный, свежий вид, даже если стирка произведена не совсем блестяще. Поэтому, погрешив иной раз в мытье, они добивались нужного впечатления иначе, умели «взять не мытьем, так катаньем». Хорошо, но почему же «катаньем», а не «катаньем»? Потому, очевидно, что присловье это родилось в тех областях нашей родины, в говоре которых слово это имело как раз такое не употребительное в литературном языке ударение. Ученый диалектолог, если вы обратитесь к нему с вопросом, сможет назвать вам, вероятно, какими могли быть эти области. Литературный язык взял на вооружение готовую поговорку вместе с приданной ей в народе чисто народной формой, с народным ударением; так случается нередко.

ВОДИТЬ ЗА НОС

Поезжайте в Среднюю Азию. Там на дорогах вы увидите странную картину. Идет крошечный мальчуган или девчурка и ведет за собой огромного верблюда. Животное идет послушно, потому что ребенок тянет его за веревку, привязанную к кольцу, продетому в ноздри. Попробуй не подчинись! И не хочешь, а пойдешь следом, если ведут за нос. Продевали кольцо в ноздри и для укрощения свирепых быков.

Выражение «водить за нос» значит: обманывать, обещать и не исполнять.

МУТИТЬ ВОДУ

Заметать за собою следы, подобно тому как делают некоторые рыбы, когда, спасаясь от преследования, поднимают ударами плавников и хвоста облачка песка или ила, ослепляющего врага. Вот поэтому выражение «мутить воду» означает то же, что и «хитрить», «сбивать с толку окружающих».

ХЭЛЛОУИН - НОЧЬ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ

Хэллоуин - праздник вампиров, ведьм, привидений и прочей нечисти, который еще совсем недавно широко отмечался лишь в Англии и США, теперь приобретает все большую популярность в Европе и постепенно охватывает страны СНГ.

Жертва повелителю смерти

История праздника уходит корнями в далекое прошлое. Он появился среди кельтских племен Англии, Ирландии и северной Франции в дохристианскую эпоху. Являясь язычниками, кельты верили в зарождение жизни из смерти. Их год состоял из двух частей - лета и зимы. Начало нового года, новой жизни вообще, они отмечали в ночь с 31 октября на 1 ноября, когда начиналась пора холодов. В эту ночь кельты прославляли языческого бога Самхэйна, почитаемого ими как Повелитель Смерти.

В канун "новогоднего торжества" друиды (кельтские жрецы) тушили домашние очаги и светильники, а вечером следующего дня собирались в дубовых рощах на вершинах холмов и разжигали огромные костры, на которых совершались жертвоприношения князю тьмы и смерти, чтобы умилостивить его.

В "святую" ночь друиды сжигали пленников и преступников. Несколько позже живьем стали зажаривать лошадей, быков и, как правило, черных котов.

Целью жертвоприношений было не только ублажить бога мертвых, но и предсказать будущее по тому, как умерла жертва.

Когда костры догорали, делали круг из углей. Внутри этого круга, ближе к краю, люди клали каждый по камешку. Если на следующий день какого-то камешка не оказывалось на месте, это было свидетельством того, что человек, положивший его, не проживет следующие двенадцать месяцев.

Считалось, что если утром разжечь очаг от угля магического костра, то он будет согревать дом в течение долгой зимы и защитит от нечистой силы.

Кельты верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября открывается граница между мирами мертвых и живых и тени усопших навещают землю.

Вместе с ними являются и другие темные силы: демоны, черти, ведьмы. Вся нечистая сила вылезает из ада. Чтобы не стать их добычей, люди в прошлом гасили очаги в домах и наряжались как можно страшнее: в звериные шкуры и маски, надеясь распугать злых духов. Духам выставляли угощение на улицу, чтобы они удовлетворились этим и не ломились в дом.

"Угощай или пожалеешь!"

Традиция празднования наступления нового кельтского года передавалась из поколения в поколения до тех пор, пока в I веке нашей эры римляне не завоевали территорию кельтов. За 400 лет, которые они провели на захваченных территориях, смешалось не только население, но и праздники: с Самхэйном слились два римских праздника - Фералия (день поминовения усопших) и праздник в честь богини фруктов и деревьев Помоны. Ее символом было яблоко, и отсюда пошла халлоуинская традиция устраивать игры и гадания с яблоками.

Со временем христианство стало господствующей религией там, где раньше совершали ритуалы друиды. В IX веке Папа Григорий III перенес с 13 мая на 1 ноября празднование дня всех святых, у которых нет своего особого дня в календаре.

При праздновании Хэллоуина языческая мистика уживается с христианской.

В Северную Америку Хэллоуин попал в 1840 году, когда в Ирландии был голод, вызванный неурожаем картофеля. Тогда в США иммигрировало много ирландцев, а вместе с ними и этот праздник. Американцы с радостью приняли его и "довели до ума".

В частности, к началу XX века они стали устраивать на Хэллоуин акции мелкого вандализма - бить стекла, поджигать деревья и т.п. Популярность этого сумасшествия была настолько велика, что в 20-е годы достигла невероятного размаха. В результате "правила" проведения праздника были пересмотрены, и вандализм заменили маскарадом и попрошайничеством конфет. С этих пор Хэллоуин и стал любимым среди американской детворы.

Следует отметить, что Хэллоуин избрали своим праздником и современные колдуны, ведьмы, сатанисты. Так, ведьмы в этот день устраивают один из главных четырех шабашей в году, а сатанисты совершают сатанинскую "черную мессу".

Сейчас мало кто задумывается об истинной природе Хэллоуина. Он превратился в безобидное ежегодное развлечение. Дети, нарядившись страшными сказочными персонажами, звонят в квартиры домов и кричат: - "Угощай или пожалеешь!" Если вы не "принесете жертву", эти маленькие "злые демоны" могут жестоко пошутить над вами, например вымазать сажей ручки двери.

Но, как правило, детям с удовольствием дают сладости. Именно поэтому для торговцев конфетами и владельцев магазинов, где продаются маскарадные костюмы, две недели перед Хэллоуином становятся одним из самых доходных сезонов.

Интересная история связана с необычным светильником в виде пустой тыквы, который можно в этот вечер увидеть почти в любом американском или европейском доме.

Обычай выставлять тыкву с вырезанной на ней страшной рожицей и зажженной внутри свечой, связан, согласно ирландской легенде, с пьяницей по имени Джек, которому при жизни удалось обмануть самого дьявола. Согласно уговору, тот не стал после смерти пьянчужки забирать его душу в ад, но и в рай Джека не взяли за грехи. И потому он с тех пор обречен на вечные скитания во тьме, а на освещение дороги у него есть лишь один уголек, который он положил в пустую репку, чтобы горел дольше.

Ирландские иммигранты, прибыв в Америку, стали использовать на Хэллоуин вместо репы пустую тыкву, назвав этот своеобразный фонарь "Jack O''Lantern" (Джек Лампадный).

Ночь гаданий

Хэллоуин - хорошая ночь для предсказаний. В это время гадают на картах, смотрят в магический кристалл, бросают руны, пытаясь узнать, какими будут предстоящие 12 месяцев.

Девушки бросают в огонь два каштана. Если плоды будут сгорать рядом, то девушка будет жить в дружбе и согласии с милым; если раскатятся в разные стороны - разойдутся их пути в разные стороны. По брошенным в костер камешкам, по тому, какой рисунок оставит огонь на их поверхности, также определяют будущее. Ни в коем случае не пеките в канун Дня всех святых пирожки, торты и прочие хлебные изделия, потому что их съедят привидения. После заката солнца 31 октября встаньте перед зеркалом и загадайте желание, представляя, что оно осуществилось. Это увеличит шансы на то, что оно действительно сбудется.

Не стоит в этот день оставлять окна и двери открытыми, это приносит несчастье. А все поездки должны быть закончены к закату солнца. Если одежда осталась на веревке после наступления темноты, в нее вселятся демоны, и тот, кто ее наденет, будет заколдовывать все на своем пути.

Для того чтобы заглянуть в будущее, сорвите в ночь Хэллоуина ветку любого кустарника. Сохраните ее до кануна летнего солнцестояния. Если она к тому времени все еще осталась зеленой, у вас будет счастливый год.

Можно гадать на яблоках. Чем длиннее будет лента кожуры, срезанная ножом с плода, тем дольше проживешь. Кожуру от яблок бросают и в костер. Затем по форме, которую принимает кожура, пытаются определить первую букву имени своего суженого.

Кроме того, устраивают состязание: яблоки бросают в воду, а играющие должны попытаться вытащить их зубами! При этом руки сцепляются сзади, чтобы они случайно не помогли своему хозяину.

А если парень или девушка быстрее всех откусили от плавающих в воде яблок, их в этом году ждет свадьба.

Автор: А.Яровая

Источник: "Интересная газета. Загадки цивилизации" №20 2010 г

* * * * * * *

НОВЫЙ ГОД: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Традиция отмечать начало нового года уходит своими корнями в далекое прошлое. У древних народов празднование Нового года обыкновенно совпадало с началом весны и полевых работ.

По мнению ученых, впервые Новый год начали праздновать в Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры. В конце марта, после того как прибывала вода в Тигре и Евфрате, здесь начинались земледельческие работы. Это время считалось временем побед бога Мардука над силами разрушения и смерти.

В течение 12 дней шествиями, карнавалами, маскарадами жители Месопотамии праздновали победу света над тьмой. Запрещалось работать, наказывать, вершить суды. Клинопись на одной из глиняных табличек рассказала, что это были дни необузданной свободы, когда весь мировой порядок переворачивался «с ног на голову».

В различных христианских странах в разные исторические периоды начало Нового года отмечалось 1 марта, 25 марта, 1 сентября, 23 сентября, 25 декабря. В древнем Риме начало нового года было связано с началом полевых работ, но в 46 году до н. э. римский император Юлий Цезарь перенес новогоднее празднование на 1 января. Римляне в этот день приносили жертвы богу Янусу и начинали крупные мероприятия, считая первый день года благоприятным днем. Во Франции до 755 г. началом года считали 25 декабря, затем 1 марта, в XII веке его праздновали в день Пасхи, и только в 1564 года по указу короля Карла IX Новый год стал отсчитываться с 1 января. В Германии это произошло в XVI веке, а в Англии - в XVIII.

В России, со времен введения христианства, также начинали год или в марте или, реже, в день святой Пасхи. В 1492 году великий князь Иоанн III окончательно утвердил постановление Московского собора считать за начало как церковного, так и гражданского года, 1 сентября. В этот день было велено платить дань, пошлины и различные оброки. Для того чтобы придать большую торжественность этому дню, сам царь накануне являлся в Кремль, где каждый, будь то простолюдин или знатный боярин, мог подойти к нему и искать непосредственно у него правды и милости. Последний раз в сентябре Новый год на Руси был отпразднован в 1698 году. Оделяя каждого яблоком, царь называл каждого братом и поздравлял с Новым годом, с новым счастьем.

Накануне 1700 года Петр І издал указ праздновать Новый год по европейскому обычаю – 1 января. Петр повелел всем москвичам украсить свои дома и большие проезжие улицы сосновыми, еловыми, можжевеловыми ветвями. Все должны были поздравить родных и знакомых с праздником. В 12 часов ночи Петр І вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил в небо первую ракету.

Началось празднование Нового года «по всей Белокаменной»: палили из пушек, в темном небе вспыхивали разноцветные невиданные прежде огни фейерверка, полыхала иллюминация. Люди веселились, пели, танцевали, поздравляли друг друга и дарили новогодние подарки. Именно с 1 января 1700 года народные новогодние забавы и веселья получили свое признание, а празднование Нового года стало носить светский (нецерковный) характер. С тех пор этот праздник прочно закрепился в российском календаре.

Уже в ноябре на улицах городов появляются праздничная иллюминация и наряженные елки. Раньше люди верили, что, украшая елку, они делают злые силы добрее. О злых силах давно забыли, но новогодняя елка, украшенная всевозможными игрушками и гирляндами, по-прежнему является символом новогоднего праздника.

Еще один символ Нового года – Дед Мороз. В разных странах доброго старика называют по-разному: в Испании ? папа Ноэль, в Румынии ? Мош Джарилэ, в Голландии ? Синте-Клаас, в Англии и Америке ? Санта-Клаус, а в России ? Дед Мороз. Образ Деда Мороза складывался веками, и каждый народ вносил в его историю что-то свое. В одних странах предками Деда Мороза считают "местных" гномов, в других ? средневековых странствующих жонглеров, которые распевали рождественские песни, или бродячих продавцов детских игрушек.

Среди предков старца есть и вполне реальный человек - архиепископ Николай, живший в IV веке в турецком городе Мира. По преданию, это был очень добрый человек. Так, однажды он спас трех дочерей бедствующего семейства, подбросив в окно их дома узелки с золотом. После смерти Николая объявили святым. В средние века твердо установился обычай в Николин день, 19 декабря, дарить детям подарки, ведь так поступал сам святой. После введения нового календаря Св. Николай стал приходить к детям на Рождество, а потом и в Новый год.

Что же касается русского Дедушки, то существует мнение, что среди его родственников значится восточнославянский дух холода Трескун, он же Студенец, Мороз. В русском фольклоре можно найти много разных сказок и легенд о Морозе – хозяине снежных полей и лесов, который приносил на землю холод, снег, метели. Его называли по-разному: Мороз, Морозко, а чаще, с уважением, по имени-отчеству: Мороз Иванович. В те времена он редко дарил подарки, наоборот, люди, которые верили в его силу, дарили подарки ему, чтобы он стал добрее. Когда же на Руси начали встречать Новый год зимой, в ночь с 31 декабря на 1 января, Дед Мороз стал главным героем нашего праздника. Но его характер изменился: он подобрел и стал приносить детям подарки в новогоднюю ночь.

Новый год на протяжении уже более трех столетий остается одним из самых любимых праздников в нашей стране. Этот праздник настолько любим, что в России существует непонятная для многих иностранцев традиция в ночь с 13 на 14 января отмечать «старый» Новый год. Это традиция родилась после революции. В 1918 году по ленинскому указу Россия перешла на Григорианский календарь, который к ХХ столетию обогнал Юлианский на 13 дней. Но Православная церковь этого перехода не приняла и объявила, что будет праздновать Рождество по прежнему Юлианскому календарю.

С тех самых пор православное Рождество в России отмечается 7 января. Это было тяжелое время и для Петрограда, и для всей России. В середине декабря 1918 года петроградцы ели в основном редьку да осклизлую селедку, хлеба не было вовсе. Новый год встретили уныло. Большинство так и не поняли, праздновать его по старому или по новому стилю. К тому же отказ Церкви переходить на новый календарь вызвал большую проблему для верующих людей: Новый год по новому стилю приходился на последнюю, самую стогую неделю поста. Вероятно, именно тогда в России возникла парадоксальная традиция отмечать еще и "старый" Новый год по старому Юлианскому календарю.

Это интересно:

В Индии целых восемь дат, которые отмечаются как Новый год, а в Бирме он начинается первого апреля, в самые знойные дни. В Индонезию Новый год приходит в октябре. Все люди принаряжаются и просят друг у друга прощения за неприятности, которые они причинили в прошедшем году. Микронезийцы, как и европейцы, провожают старый год 31 декабря. Интересно, что при этом жители одного из островов каждое 1 января просыпаются с новым именем, чтобы сбить нечистую силу с толку. Рано утром члены семьи, заслоняя рот ладонью, сообщают друг другу новые имена. При этом кто-нибудь из родственников колотит в бубен, чтобы злой дух не мог подслушать.

* * * * * * *

СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА И ПЯТНИЧНЫЕ ТАИНСТВА

«Пятница» по-гречески звучит как «Paraskeue», что означает также «приготовление», «подготовка», «канун праздника». Не случайно на пятницу падает и день Страстей Христовых: муки, которые Спаситель претерпел на кресте - это начало подготовки к великому Воскресению… С этим связано и почитание христианами святой великомученицы Параскевы, память которой празднуется поздней осенью – 28 октября по старому стилю, или 10 ноября по новому.

Нареченная Пятницей

Святая Параскева родилась в III в. в городе Икония в богатой и благочестивой христианской семье. Родители дали ей имя в честь пятницы, которую почитали как день страданий Господних. Еще в юности Параскева решила посвятить себя Богу и дала обет безбрачия. Она стала обращать язычников в христианство, за что и пострадала. Ее схватили и привели к городскому правителю, который предложил даровать ей свободу и жизнь в обмен на отречение от христианской веры. В честь этого она должна была совершить жертвоприношение языческому идолу. Однако смелая девушка отказалась. За это палачи привязали ее к дереву и терзали тело железными гвоздями, обрывая мясо с костей, а затем бросили в темницу. Бог даровал святой чудесное исцеление. Однако, увидев ее исцеленной, мучители распалились еще больше. Наконец по приказу жестокого градоначальника ей отрубили голову…

Особым почетом Параскева Великомученица пользуется в православии. В святцах и месяцесловах имя ее пишется как «Святая Параскева, нареченная Пятница». На иконах Параскеву изображают женщиной высокого роста с лучезарным венком на голове. Образа Святой Пятницы считаются чудотворными: они охраняют семейное счастье и благополучие.

Параскеву Пятницу почитали на Руси покровительницей путешественников, а также убогих и нищих. Ей молились о сохранении скота от падежа, об исцелении от тяжелых душевных и телесных недугов. В честь святой Параскевы строили придорожные часовни и храмы на «подоле», то есть на берегу реки, у воды. Рядом с этими церквями, как правило, селилась в своих лачугах нищая братия, в больших городах вблизи их располагались странноприимные дома, богадельни… Кстати, и Пятницкая улица в Москве названа по некогда стоявшему там приделу храма Святой Троицы, освященному во имя Параскевы Пятницы.

День Параскевы Пятницы в народе часто называли грязнихой, или порошихой – из-за ненастья, характерного для этой поры года: «На Параскеву Пятницу большая грязь… Параскева Пятница – четыре седмицы до зимы… Семь погод на дворе – сеет, веет, кружит, мутит, ревет, сверху льет, снизу метет». В день памяти Параскевы принято освящать в церкви плоды, которые хранятся потом до следующего года.

Пятничная магия

Фольклорист С. Максимов в сочинении «Крылатые слова», изданном в 1890 г. в Санкт-Петербурге, сообщает, что особенно почитались в народе девятая пятница от Пасхи – «девятница», а также десятая и одиннадцатая (Ильинская).

С пятницей связано и немало старинных примет и поверий. Так, считается, что сон, приснившийся в ночь на пятницу, пророческий. Говорят, что если, ложась спать в эту ночь, произнести: «Пятница-пятница – кто любит, тот приснится!», то непременно увидишь во сне того, кто к тебе неравнодушен. Иногда при этом советуют положить под подушку гребень или зеркало…

Семь пятниц…

Мало кому, наверное, известно, что, начиная примерно с XVIII столетия на Руси, в Украине и Беларуси именно пятница, а не суббота числилась выходным днем! По пятницам собирались сходы, проводились торги, соседи обменивались друг с другом образовавшимися у них в хозяйстве излишками – мясом, овощами или зерном… К ним же приурочивали исполнение заказов подрядчиками, платежи по векселям – одним словом, сроки выполнения всяческих обязательств. Отсюда, как полагают филологи, и пошло исконно русское выражение «семь пятниц на неделе», означающее, что тот или иной человек ненадежен в своих обещаниях. В справочнике «Опыт этимологического словаря русской фразеологии» говорится: «В пятницу, которая была свободным от работы днем, в базарный день, устраивались всякие сделки (прежде всего, торговые), заключались они обычно в присутствии свидетелей, нанимаемых за определенную плату. Если нужно было расторгнуть договор, зарегистрировать его выполнение и т.п., то это делалось опять-таки в пятницу в присутствии тех же свидетелей. Свидетели, желая получить выгоду, часто торопили события, не дожидаясь пятницы».

Есть и другая версия происхождения этого выражения. Так, писатель Владимир Муравьев в книге «Московские литературные предания и были» сообщает: «Все современники свидетельствуют, что московские бюрократические учреждения XIX в. в отличие от петербургских сохраняли патриархальные черты, в них главенствовали не законы и правила, а воля начальства и обычай. Так вот, по обычаю, московские чиновники в пятницу работали рассеянно, занятые мыслями не о делах, а о предстоящих днях отдыха. Пятница была их любимым днем недели. …Можно предположить, каково было отношение чиновников к просителям в пятницу и какова цена обещаниям, данным только для того, чтобы отделаться от докучливого просителя. Эти обещания забывались тотчас же, и при новом обращении просителя решение чиновника, естественно, не имело ничего общего с прежним. Просители прекрасно знали это. Свидетельством чего и является поговорка».

Так или иначе, пятница для многих из нас остается значимым днем: кто-то постится, как того требует православная религия, кто-то поминает усопших родных, а кто-то торопится завершить начатые на неделе дела и с легким сердцем приступить к отдыху в выходные… Не мешает вспомнить и о святой Параскеве: если у вас есть проблемы, решение которых в ее «компетенции», то в этот день вы можете с полным правом обратиться к ней за помощью. Удачных вам пятниц!

Автор: Мария Подолецкая

Обнаружен организм с самым большим ДНК в мире

Ученые из лаборатории Кью Джодрелла открыли, что растение под названием Paris japonica, которое произрастает в Японии, обладает самым большим геномом в мире. Размер его генома превышает геном человека и побил рекорд предыдущего рекордсмена Протоптера Большого (Protopterus aethiopicus).

Результаты исследования были опубликованы в журнале Botanical Journal, который издает Леннеевское общество.

Такая разница в размере геномов (количества ДНК) между растениями и животными восхищала и в то же время озадачивала ученых уже с самого своего открытия в начале двадцатого века. Как и почему они эволюционировали так по разному, все еще остается загадкой природы.

В мире существует ошеломляющее разнообразие в размерах генома. Самым маленьким геномом (не считая вирусы и бактерии, у которых геномы совсем маленькие) обладает паразит человека и других млекопитающих под названием Encephalitozoon intestinalis, весь набор его генов весит всего 0.0023 пг (пикограмма). Вес человеческого генома составляет 3 пг, что в 1300 раз больше, чем у вышеупомянутого паразита, но значительно меньше, чем у некоторых представителей животного и растительного царства.

Среди животных, некоторые амфибии обладают огромными геномами, но рекордсменом, до недавнего времени, был Протоптер Большой (Protopterus aethiopicus) с 132.83 пг. Среди растений, рекорд на протяжении 34 лет удерживал Рябчик лисьеягодный (ассирийский).

Считалось, что мы подошли к максимальному размеру, которого может достичь геном. Но этим летом группа ученых из лаборатории Кью, открыла, что геном растения Paris japonica, произрастающего в Японии, на 15 процентов крупней, чем у Протоптера Большого и составляет 152.23 пг.

Илья Лейтч, научный сотрудник лаборатории Джодрелла, сказал: "Мы были поражены, когда обнаружили, что это небольшое растение обладает таким крупным геномом - он настолько велик, что если его распутать, то он стал бы длиннее башни Биг-Бена в Лондоне.

"Некоторые люди спрашивают, что означает наличие такого крупного генома, и в чем отличие организмов с более крупным ДНК, от остальных. Такие организмы действительно обладают значительными отличиями, начиная с клеточного уровня и заканчивая организмом в целом. Ученые обнаружили, что растения с более крупным геномом подвергаются большему риску вымирания и менее адаптированы к жизни на загрязненной почве и к экстремальным условиям окружающей среды, что может негативно сказаться на них в наше нелегкое время".

Еще одним примером важности и значения размера генома животных и растений, является тот факт, что чем крупней геном, тем больше времени требуется клетки чтобы скопировать весь ДНК-код и разделиться. А это значит, что организму с более крупным геномом, может потребоваться больше времени на полный жизненный цикл, по сравнению с организмами, обладающими меньшим геномом. Не случайно многие растения, растущие в пустынях и вынужденные быстро расти после редких дождей, обладают небольшим геномом, который позволяет клеткам быстро делиться. Организмы с крупными геномами растут намного медленней и не выдерживают конкуренции в подобных местах обитания.

Размер генома взаимосвязан с размером ядра клетки в котором он храниться, ведь чем больше ДНК, тем больше ему требуется места.

* * * * * * *

Что Вы едите, зависит о того, с кем Вы едите

Если Вы - женщина, которая обедает с мужчиной, есть очень большая вероятность того, что Вы выберите блюда с меньшим количеством калорий, чем если бы Вы обедали с женщиной. К такому выводу пришли исследователи из Университета МакМастер (McMaster University).

Как сообщает Mcmaster.ca, результаты исследований опубликованы в онлайн версии журнала Appetite (http://www.sciencedirect.com/science/journal/01956663).

Мередит Янг (Meredith Young), исследователь кафедры психологии, неврологии и поведения, обнаружила, что на выбор пищи, которую хотел бы употребить человек за обедом, влияет то, с кем этот человек будет обедать.

Наблюдая за действиями студентов в трех больших университетских столовых с широким выбором блюд, Янг выяснила, что женщины, которые обедали в компании с мужчинами, выбирали блюда значительно менее калорийные, чем женщины, которые питались в компании других женщин.

К тому же, когда женщины ели в смешанных группах, их пищевые пристрастия находились на переменном уровне калорийности: больше мужчин в группе - меньше калорий. Когда женщины обедали в окружении одних лишь женщин, на значительно более высокую калорийность продуктов внимание практически не обращалось.

"Принятие пищи - социальная деятельность,- говорит Young. - В университетских столовых люди выбирают пищу еще до того, как усядутся за стол и, возможно, они заранее знают, с кем будут обедать. Т.е., учитывая наблюдаемые различия, кажется очень вероятным, что соседи по обеденному столу определялись еще во время выбора блюд".

Янг не удивлена результатами. Диетическая промышленность предназначается для потребителей-женщин, и в рекламе продуктов обычно изображаются очень стройные модели, а не обычные женщины со средним или большим весом. Таким образом, выбор пищи, кажется, зависит от того, как окружающие будут воспринимать этот выбор и того, кто выбирает.

Другими словами, меньшие, более полезные для здоровья порции кажутся более женственными, и женщины подсознательно могут полагать, что, если они съедят меньше, мужчины будут считать их более привлекательными.

Что касается мужских предпочтений в пище, исследование показало, что мужчины не обращали особого внимания ни на количество, ни на пол тех, с кем они сидели за обеденным столом.

* * * * * * *

Когда реакции быстрее действий

Согласно мифам Дикого Запада, кто первый вынул пушку в перестрелке, того первым подстрелят, и свежие данные исследований могут пролить свет на этот парадокс.

Под впечатлением от голливудских фильмов про ковбоев, Нобелевский лауреат физик Нильс Бор однажды выдвинул предположение, что причина кроется в том, что сознательное действие по вытаскиванию пистолета и нажатию на курок, медленнее, нежели автоматическая рефлекторная реакция на направленное на тебя оружие. Легенда гласит, что во время тестирования этой идеи с игрушечным оружием, Бор реагируя на направленное на него оружие, выигрывал вчистую у своего коллеги Георга Гамова.

В наше время, группа ученых нашла обоснование тому, что одно и то же движение человек производит быстрее, в случае если это движение является ответом на чье-то действие, и медленнее, если человек является инициатором движения. Но выводы их не так просты.

В лабораторной версии перестрелки, добровольцам предлагалось сразиться с другими "стрелками" с помощью трех кнопок. Независимо от того, где находились противники: друг напротив друга, в соседних комнатах, или в сражении против компьютера, результат был один и тот же - скорость реагирования на действие в среднем на 10% быстрее, чем скорость осознанного движения, прирост скорости в цифрах составлял 21 миллисекунду.

Но, несмотря на то, что двигались "ответчики" быстрее, им все-таки редко удавалось победить "инициаторов". Те дополнительные миллисекунды, которые требовались, чтобы начать реагировать, перевешивали выигрыш в скорости самого движения.

"С позиции общей стратегии выживания, данная программа в наших мозгах позволяет нам быстро реагировать на изменения в окружающей среде и является достаточно полезной" - заявил Эндрю Велчмен, психолог-экспериментатор Университета Бирмингема в Великобритании, - "Двадцать одна миллисекунда на первый взгляд кажется несущественным преимуществом, и едва ли спасет вас в дуэли на Диком Западе, потому что, чтобы начать ответное движение на действие оппонента, мозгу требуется 200 миллисекунд, но в то же время 20 миллисекунд могут означать разницу между жизнью и смертью, если вы пытаетесь увернуться от несущегося на вас автобуса!".

"Данные этого эксперимента означают, что Бор побеждал в дуэлях просто потому что у него была хорошая реакция, а не из-за того, что ответное действие производится быстрее." - заявил Велчмен.

Исследователи намерены найти причины таких различий между ответным действием и действием осознанно начатым. Они предположили, что связи участков мозга ответственных за ответные реакции могут быть быстрее тех, что отвечают за намеренные движения, и это позволяет выжить в экстремальной ситуации.

"Одна из гипотез состоит в том, что при реагировании на события окружающей среды, информация из глаз поступает сразу в задний отдел мозга, который ответственен за движения, а при осознанном действии информация сначала обрабатывается в переднем отделе головного мозга, ответственном за принятие решений, и только потом поступает к заднему отделу мозга" - пояснил Велчман.

"Можно представить это себе как если бы у нас был тормоз, и от того, как быстро мы отключим тормоз, зависит скорость движения, и при неосознанной реакции тормоз отключается быстрее, чем при осознанном действии." - заявил он. - "Это может быть причиной выигрыша в скорости в 20 миллисекунд".

Но выгода в скорости компенсируется потерей в точности движения, добавляют исследователи.

Данные исследований испытуемых с болезнью Паркинсона, могут свидетельствовать о существовании двух подсистем мозга. К примеру, они с трудом могут поднять мяч со стола, но без труда ловят брошенный им мяч. Если подтвердится предположение о том, что болезнь Паркинсона повреждает области мозга ответственные за осознанные движения, то станет возможным разработать методы лечения, облегчающие движения, заявляют исследователи.

Оригинал (на англ. языке): Livescience.com

* * * * * * *

В чём провинился чёрный кот?

Во всем мире все большие обороты набирает движение в защиту окружающей среды и животных. Люди требуют введения уголовной ответственности за жестокое обращение с братьями нашими меньшими - чаще всего это касается отношения к лабораторным животным, но в опасности оказались и наши домашние любимицы - кошки. Особенно если они черного цвета.

Помощники ведьм

В чем только не обвиняли несчастных мурлык! В первую очередь их образ связывали с нечистой силой, потусторонним миром и ведьмами. Считалось, что если ведьме надо проникнуть в дом или разузнать что-нибудь, то она принимает облик черного кота. Неоднократно люди рассказывали, как ранили пробравшуюся к ним в дом черную кошку, а утром встречали на улице покалеченную соседку - известную всей округе ведьму.

По другой версии, коты жили у ведьм в услужении и выполняли их различные поручения. В обязанности котам вменялось стеречь дом в отсутствие хозяйки, следить за пленниками, помогать по хозяйству.

Люди же за такую службу нечистой силе жестоко наказывали кошек: обвинение в причастности к делам ведьмы обычно вело к казни - бедное животное сжигали заживо. Особенно много таких процессов проходило в средневековой Европе - в четверг на Масленой неделе и на Пасху. У бессловесных подсудимых не было даже возможности оправдаться и заявить, что они абсолютно не причастны к темным человеческим делишкам.

Собственно, несправедливости по отношению к этим изгоям общества немало и сегодня: по данным итальянской ассоциации по защите окружающей среды и животных, только в Италии ежегодно пропадает около 60 тысяч черных котов. Разумеется, никто не сжигает их публично на площадях, но они становятся либо жертвами различных колдовских церемоний, либо объектами слепой ненависти особо суеверных граждан.

Посредники сатаны

Использование этих животных в различных магических ритуалах, причем чаще всего в качестве жертвы, связано с тем, что именно котов всегда считали проводниками темных сил, а иногда до сих пор называют посредниками сатаны. Стоит ли говорить, что такие ритуалы отличаются изощренной жестокостью.

К примеру, в 1325 году во Франции был раскрыт «сговор с дьяволом». В одном из предместий Парижа на перекрестке улиц стали скапливаться собаки. Животные с ожесточением рыли землю, и не было никакой возможности их отогнать. Когда по просьбе жителей это «проклятое» место раскопали, то обнаружили там ящик с трубкой, через которую внутрь поступал воздух. В этом хитроумном убежище был спрятан живой черный кот, а рядом с ним лежал хлеб, пропитанный миррой. Благодаря уникальной конструкции ящика удалось быстро найти умельца, его изготовившего, а через него и заказчика. Им оказался некто Жан Прево, которого инквизиторы под пытками заставили назвать имена других участников действа. Как ни странно, это были цистерианские монахи Сарцельского монастыря вместе со своим настоятелем, а также Жан Персан - тайный маг и чародей. В ходе следствия выяснилось, что настоятель обратился к Персану с просьбой найти похищенное у него имущество, для чего и пришлось использовать горемычного кота. После трех дней заточения его должны были убить, кожу с него снять и разрезать на узкие полосы, а потом, соединив их, выложить на полу круг. Человеку (очевидно, заинтересованному настоятелю) надлежало войти внутрь круга, вложить в рот кусок мяса убитого кота и непрерывно взывать к демону ада Бирику. По словам мага, демон должен был откликнуться на призыв и ответить на любой вопрос, в том числе и о пропавшем имуществе. За этот способ решения проблемы участники заговора поплатились жизнями. Всех их, включая кота, сожгли на костре.

Жертвы людских суеверий

Не легче жилось черным котам, и когда их применяли в качестве... лекарства. Старинные книги предлагают массу подобных рецептов, самый гуманный из которых, пожалуй, следующий: чтобы изгнать всякую болезнь, надо облить кота водой, в которой мыли больного, и выгнать животное прочь. Чтобы изготовить снадобье для заживления ран, требовалось сварить кота в масле целиком. Некоторые до сих пор верят, что если приложить к лицу сушеную кошачью шкурку, это поможет от зубной боли, а бородавка исчезнет, если на нее нанести три капли кошачьей крови. От ячменя на глазу ничего не останется, если мазнуть по нему хвостом черной кошки или кота. Что и говорить, «достойная» альтернатива средствам традиционной медицины...

Больные люди становятся особенно мнительными, поэтому большое количество суеверий о черных котах связано именно с болезнями. Плохой приметой для больного считалось, если в комнату к нему забежит черная кошка. Когда она снилась - это предвещало близкую смерть. Если кот, который жил в доме больного, вдруг уходил и не желал возвращаться обратно, то это тоже считалось плохим признаком.

И даже после смерти человека черные кошки могли сослужить ему дурную службу. Вот примета: если кот перепрыгнет через гроб или усядется на тело покойного, то последнему суждено стать вампиром. Предотвратить это можно лишь одним способом - убить кота.

В защиту невинных животных

Суеверия оказываются более живучими, чем можно было бы предположить. Люди до сих пор верят в нечистую силу и в то, что в определенные дни она приобретает особую мощь. Огромное количество черных котов гибнет накануне Хэллоуина. Видимо, под влиянием алкогольных паров люди теряют разум, и верх берет подсознание, а вместе с ним - глубоко спрятанные первобытные суеверия. В США, где Хэллоуин отмечается особенно широко, специальные службы предупреждают владельцев черных котов, что не стоит выпускать своих питомцев на улицу в ночь ведьм и колдунов

Итальянские защитники животных, располагающие не менее печальной статистикой в отношении черных котов, выступили с инициативой провести национальный день защиты этих животных, которые веками подвергаются несправедливым гонениям. Днем проведения акции выбрано 17 ноября. Число 17 в Италии тоже связано со многими суевериями, так что выбор даты не случаен. Для итальянцев 17-е - это хуже, чем пятница, 13-е. Так что день защиты черных котов - двойной удар по суевериям.

Старые приметы на новый лад

Бороться с суевериями рациональным путем - дело бесполезное и обреченное на неудачу. Самый верный способ - это наполнить устоявшиеся приметы новым, позитивным содержанием. Очень в этом смысле помогает знание обычаев других народов. Англичане, например, считают черную кошку символом удачи и даже дарят друг другу открытки с изображением пушистых красавиц.

А как насчет такой приметы: «Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет»? И кто из нас об этом не знает и не слыхал? Даже самый уверенный в себе человек, завидя шествующую поперек его пути черную кошку, старается повернуть обратно, скрестить пальцы, плюнуть через левое плечо или, на худой конец, подождать, пока по дороге пройдет кто-нибудь другой. Между тем есть и иная «модификация» этой приметы: кот, перебегающий дорогу, может привлечь удачу на вашу сторону. Все зависит от того, мужчина вы или женщина. Для мужчин благоприятно, если кот бежит справа налево, для женщин - наоборот. Такая разница связана с тем, что кот должен бежать «в полу», а мужская и женская одежда традиционно застегивается на разные стороны. Ну, а если вы носите куртку на молнии, то можете в любом случае смело трактовать примету в свою пользу.

А еще итальянцы считают, что счастье посетит услышавшего, как чихает кошка. При этом цвет ее шкурки никакого значения не имеет. Вот только не надо специально простужать своих питомцев, или давать им понюхать перцу и табаку - ведь счастье и удача должны прийти естественным путем, а кошки и другие приметы тут, в общем-то, и ни при чем...

Автор: Е.Александрова

Источник: "Тайны ХХ века" №40 2010 г

ИЗБУШКА БАБЫ-ЯГИ

ВПЕРЕД

|